Edition Künstlerzeitung No.3

So habe ich es gesehen – Der neue Fotograf

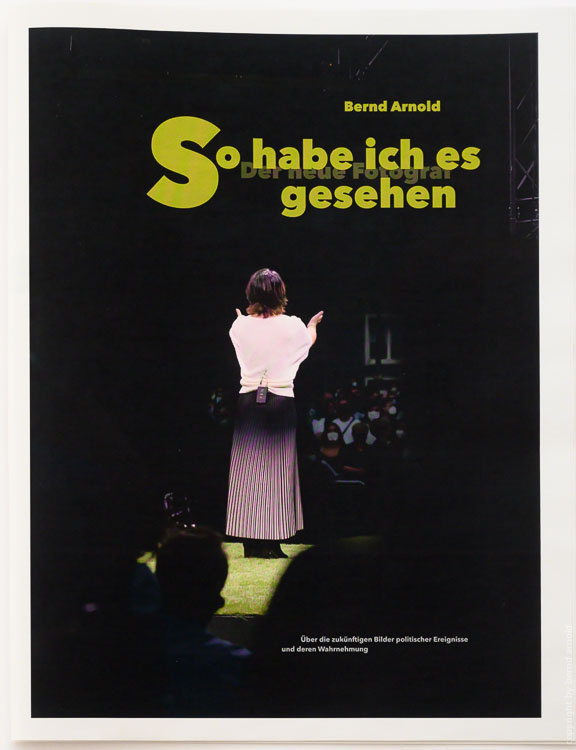

Über die zukünftigen Bilder politischer Ereignisse und deren Wahrnehmung

oder die digitale Komposition politischer Ereignisse.

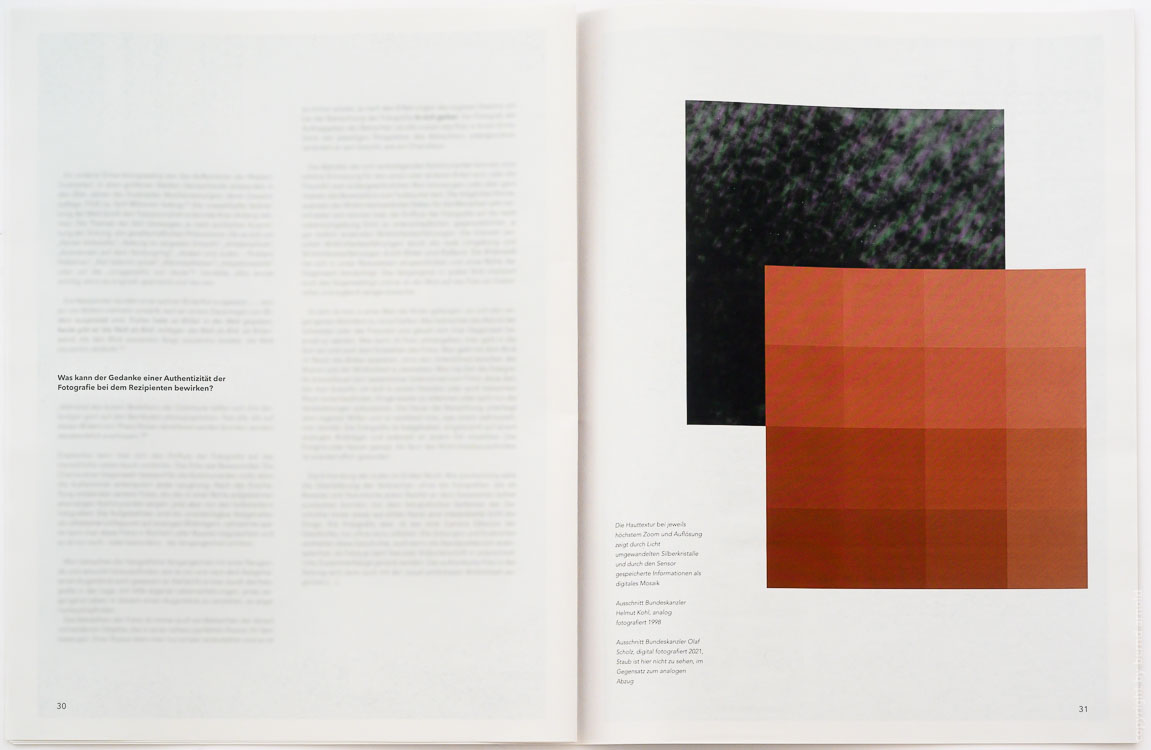

Dokumentarfotografie und Fotojournalismus basieren auf das alte Versprechen, dass die abgebildete Spur des reflektierten Lichtes nahezu unverändert auf einen analogen Bildträger übermittelt wurde. Bei einem digitalen Bildträger kann das Versprechen einer tatsächlich abgebildeten Spur auf Dauer nicht eingehalten werden.

Dokumentarfotografie und Fotojournalismus basieren auf das alte Versprechen, dass die abgebildete Spur des reflektierten Lichtes nahezu unverändert auf einen analogen Bildträger übermittelt wurde. Bei einem digitalen Bildträger kann das Versprechen einer tatsächlich abgebildeten Spur auf Dauer nicht eingehalten werden.

Im Zuge der Digitalisierung und den Erweiterungen durch KI (Künstliche Intelligenz) wird die Wahrnehmung von Fotografie als Dokument/Zeitkapsel weiter verschwinden, da der analoge Bildträger (Negativ) durch jederzeit veränderbare digitale Datensätze ersetzt wurde.

Durch die fortschreitenden Möglichkeiten der digitalen und der KI-generierten Bildbearbeitung nähert sich die Fotografie auf unterschiedlichen Ebenen der Malerei an. In gleichem Maße geht die Authentizität der Fotografie verloren.

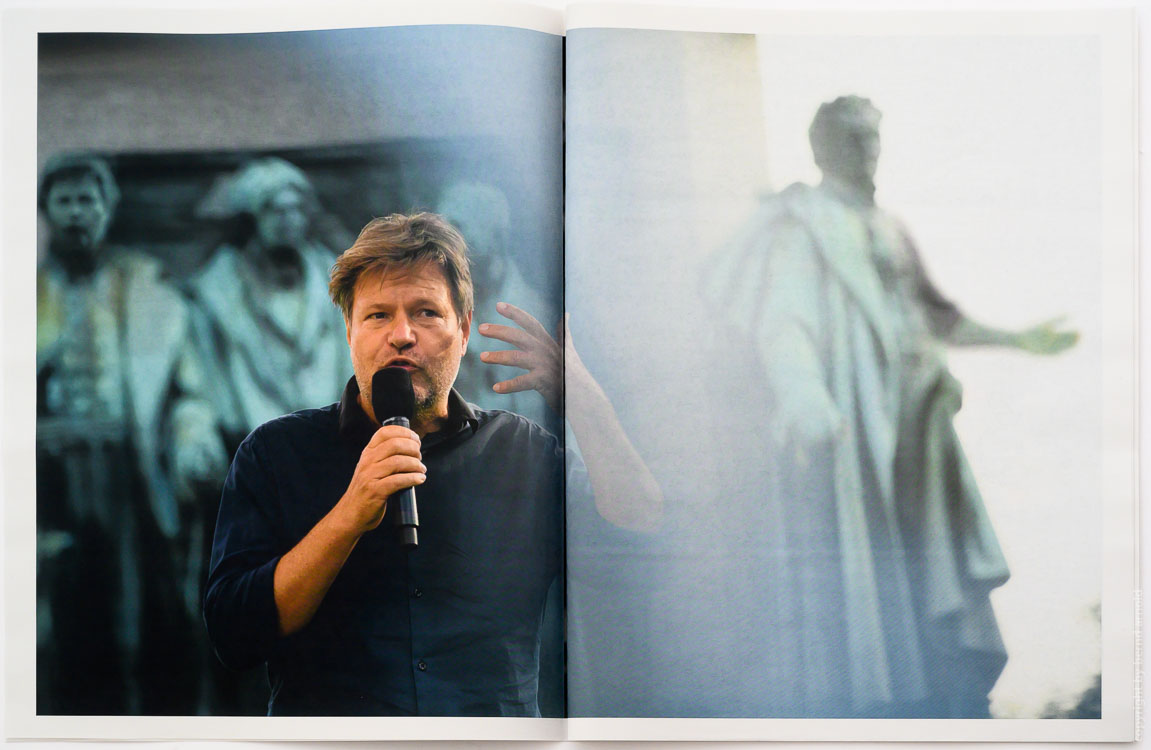

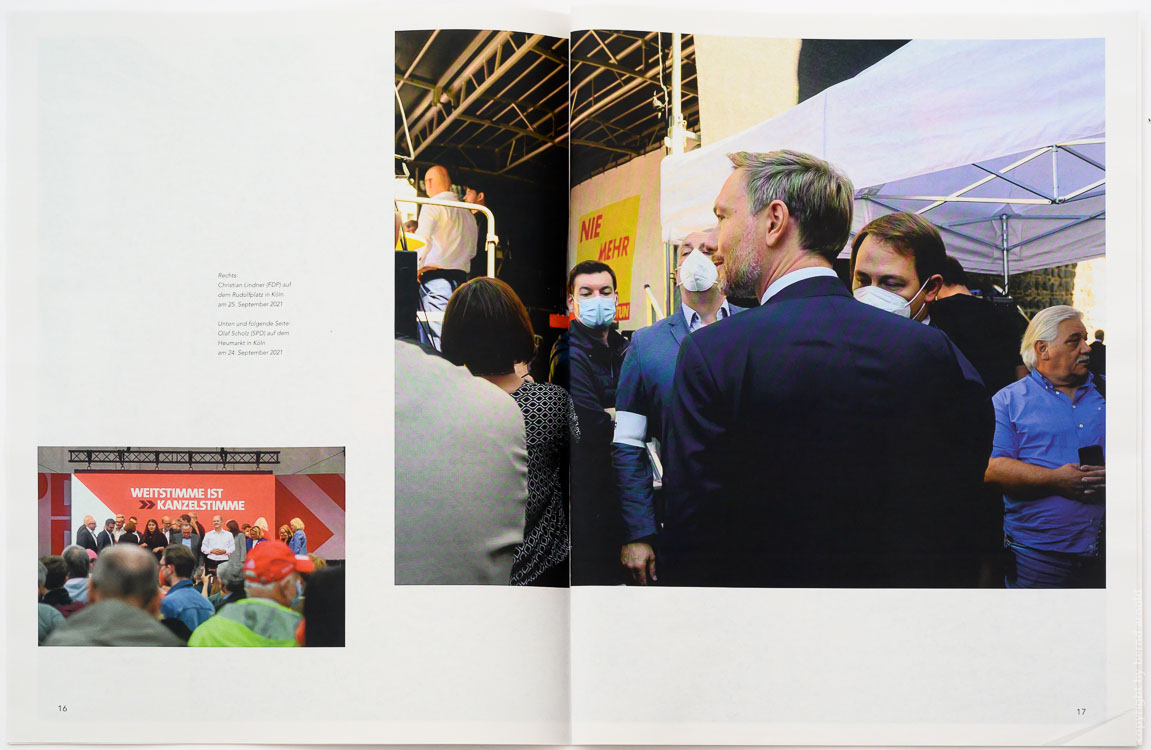

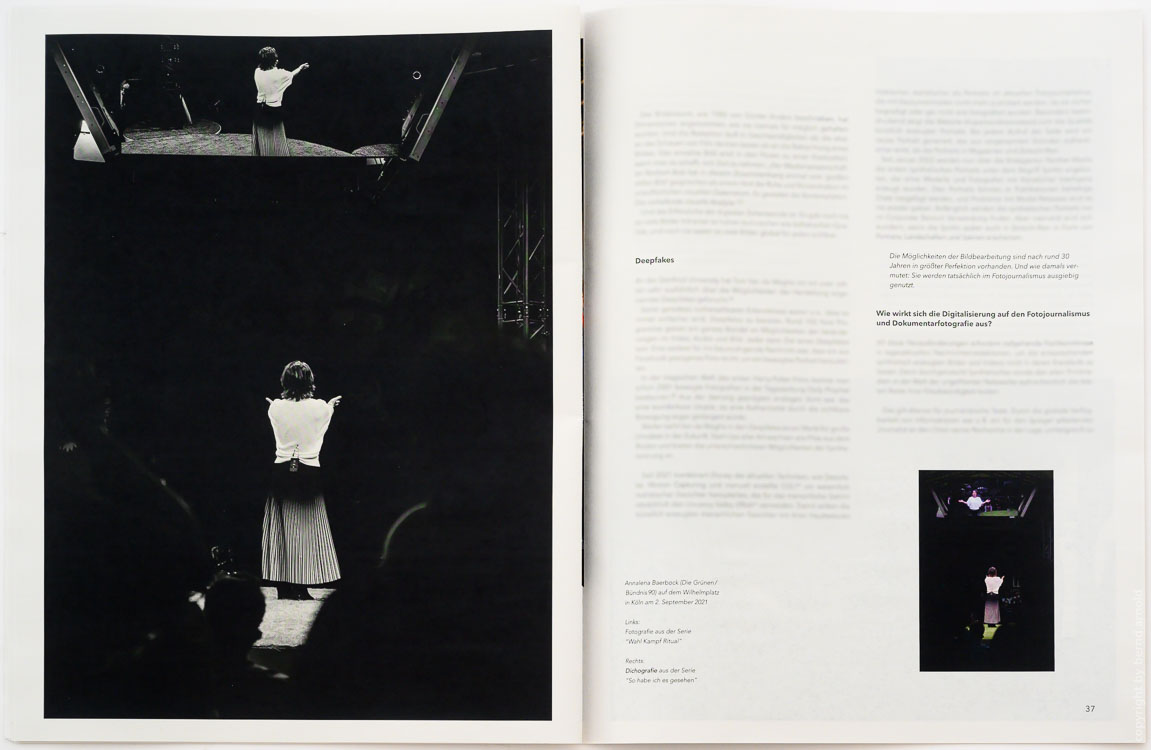

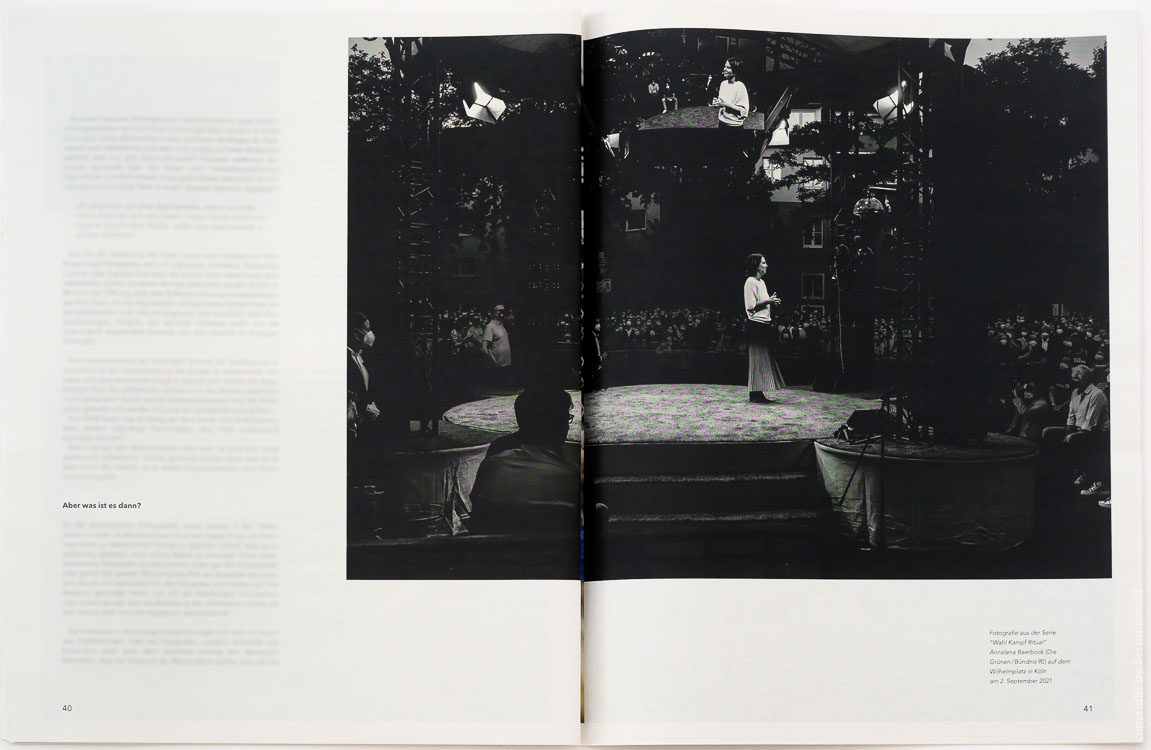

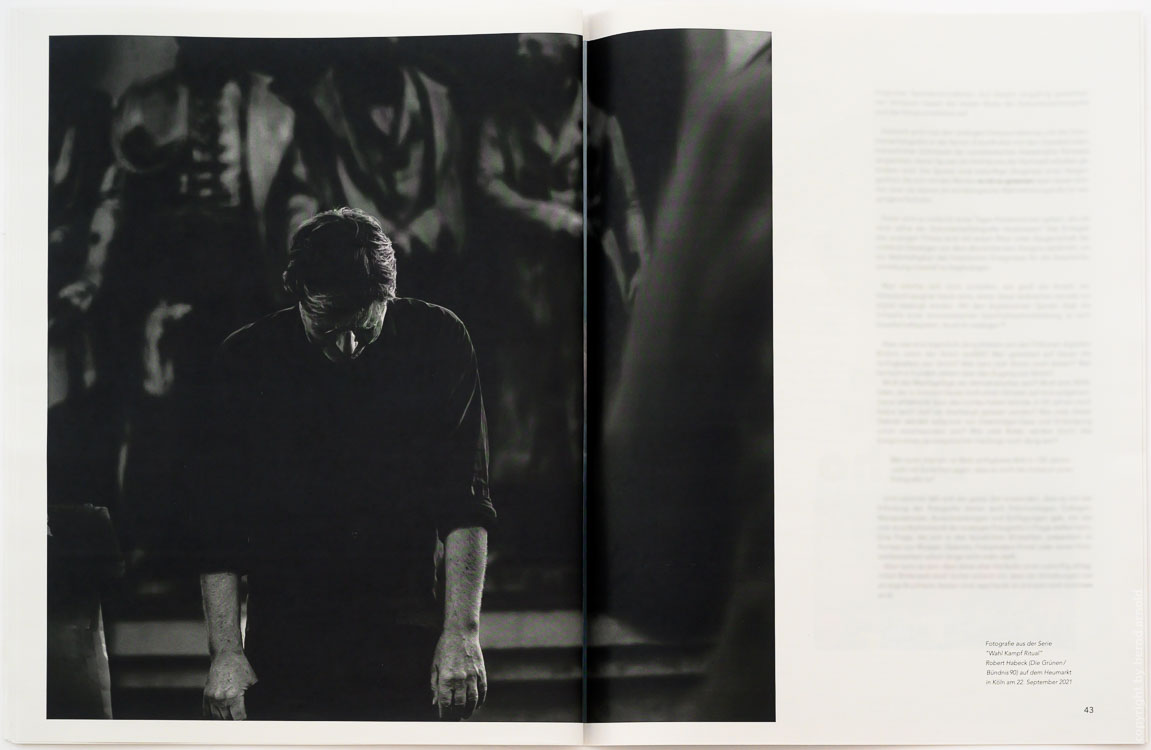

Auf den ersten Blick zeigen die Bilder aus den Wahlkundgebungen von 2021 in der Bildserie "So habe ich es gesehen" vordergründig nichts Besonderes und man unterstellt ihnen nichts Schwerwiegendes.

Die Serie und ein ausführlicher Essay, veröffentlicht in einer Künstlerzeitung, gibt einen kritischen Ausblick auf die mögliche zukünftige Fotografie politischer Ereignisse und gibt einen Ausblick auf die weitreichenden Änderungen, die sich in der Wahrnehmung von Dokumentarfotografie und Fotojournalismus zeigen.

So habe ich es gesehen

Künstlerzeitung #3 mit 23 Bildern, einem Essay und einer Gestaltung von Bernd Arnold. Zeitungsdruck, 38x29cm, 52 Seiten, Aufl. 50 Expl., deutsch, Köln, Februar 2022. [vergriffen]

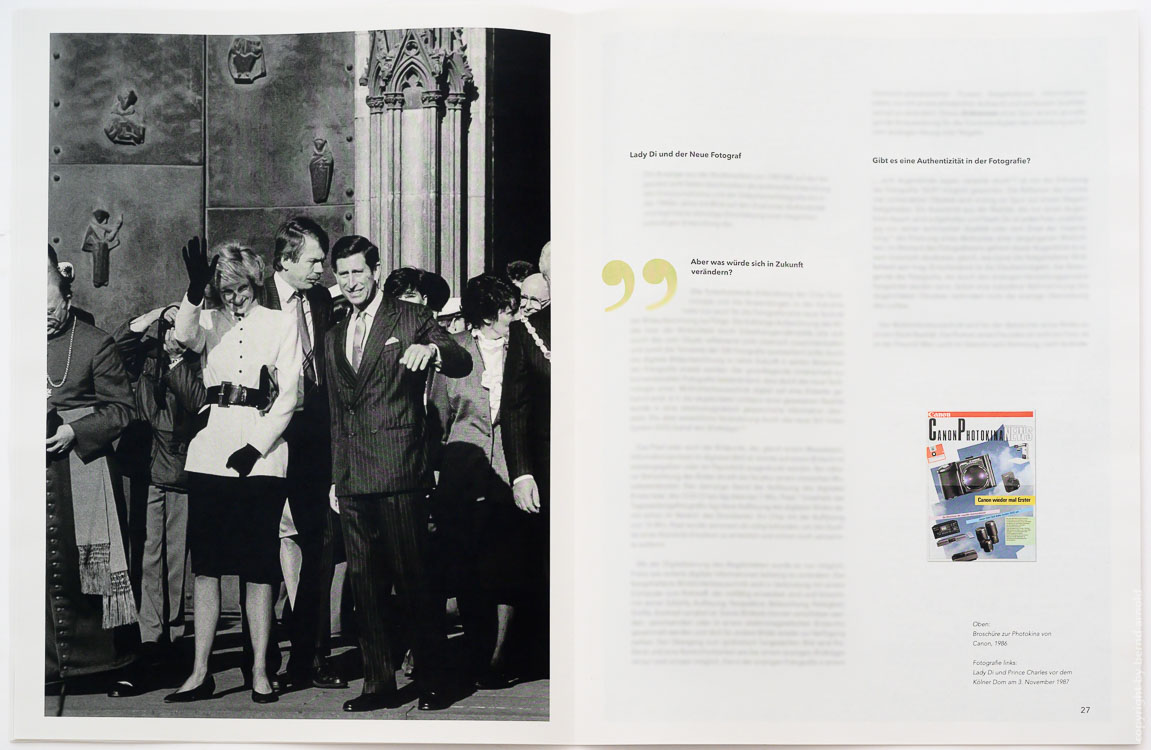

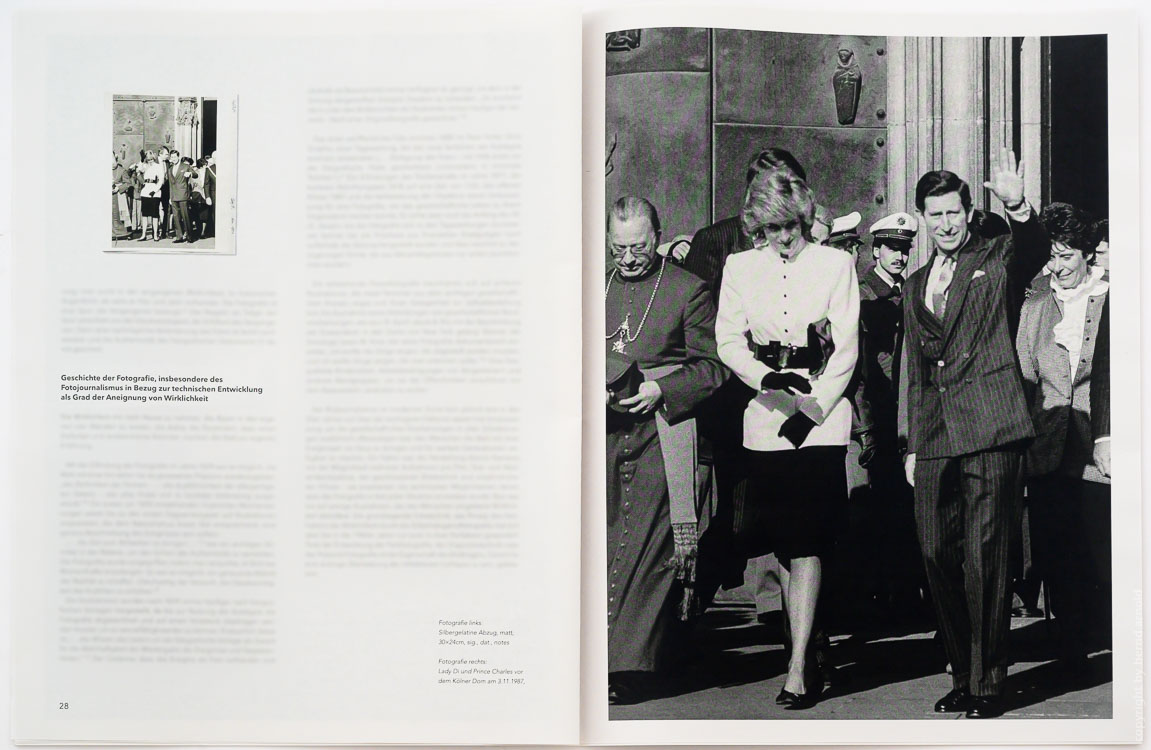

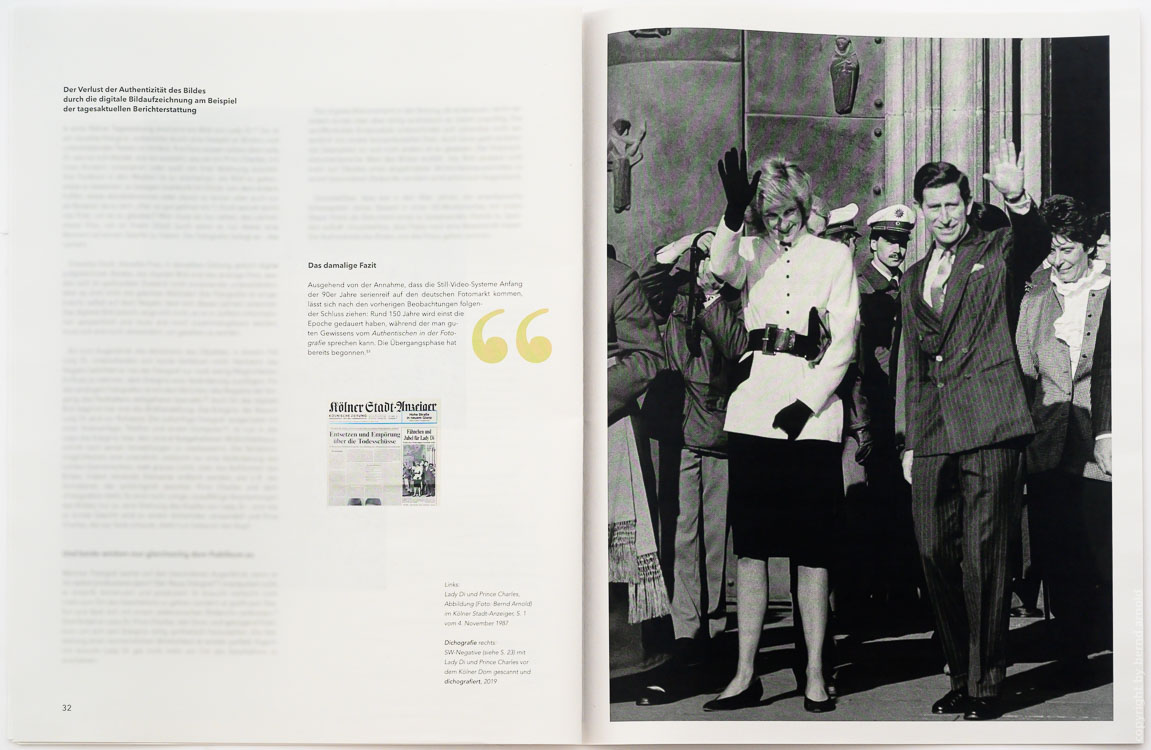

Siehe auch die erste Arbeit von 1987/88 "Lady Di und der neue Fotograf" und die Serie "Selbstportrait 1985". Diese dienten als theoretische und praktische Grundlage für die Arbeit "So habe ich es gesehen".

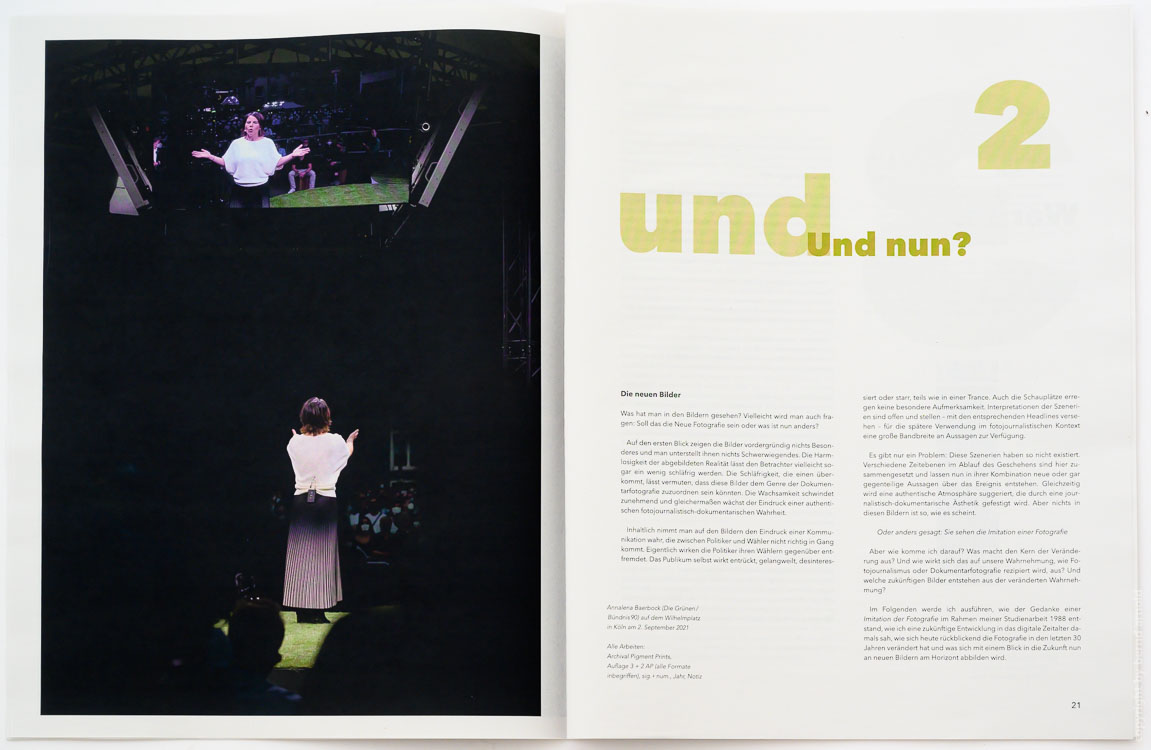

Aus dem Essay: So habe ich es gesehen (2021, S. 21)

Und nun?

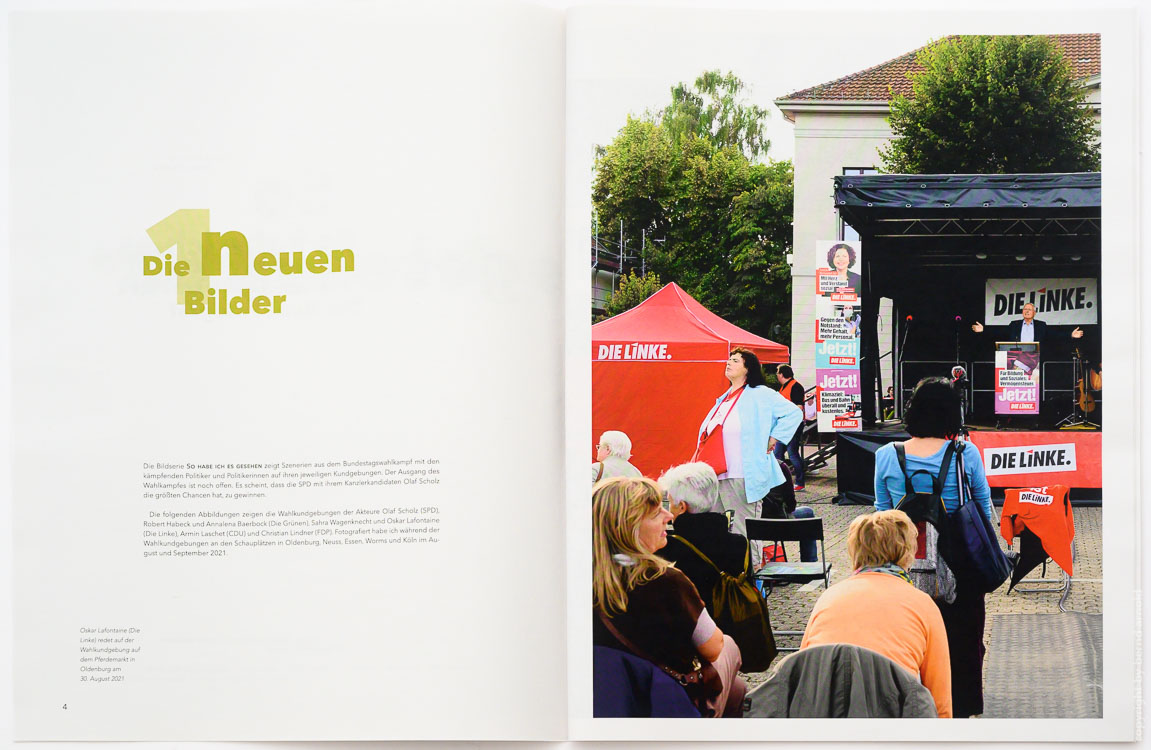

Die neuen Bilder

"Was hat man in den Bildern gesehen? Vielleicht wird man auch fragen: Soll das die Neue Fotografie sein oder was ist nun anders?

Auf den ersten Blick zeigen die Bilder vordergründig nichts Besonderes und man unterstellt ihnen nichts Schwerwiegendes. Die Harmlosigkeit der abgebildeten Realität lässt den Betrachter vielleicht sogar ein wenig schläfrig werden. Die Schläfrigkeit, die einen überkommt, lässt vermuten, dass diese Bilder dem Genre der Dokumentarfotografie zuzuordnen sein könnten. Die Wachsamkeit schwindet zunehmend und gleichermaßen wächst der Eindruck einer authentischen fotojournalistisch-dokumentarischen Wahrheit.

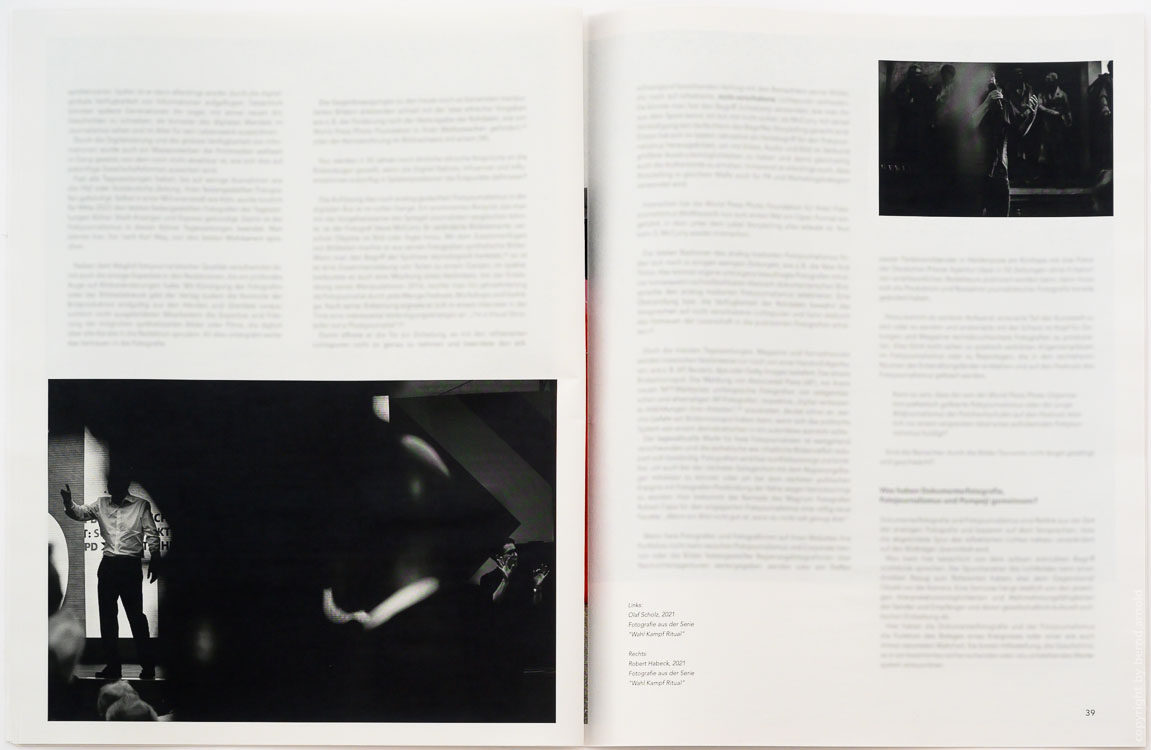

Inhaltlich nimmt man auf den Bildern den Eindruck einer Kommunikation wahr, die zwischen Politiker und Wähler nicht richtig in Gang kommt. Eigentlich wirken die Politiker ihren Wählern gegenüber entfremdet. Das Publikum selbst wirkt entrückt, gelangweilt, desinteressiert oder starr, teils wie in einer Trance. Auch die Schauplätze erregen keine besondere Aufmerksamkeit. Interpretationen der Szenerien sind offen und stellen – mit den entsprechenden Headlines versehen – für die spätere Verwendung im fotojournalistischen Kontext eine große Bandbreite an Aussagen zur Verfügung.

Es gibt nur ein Problem: Diese Szenerien haben so nicht existiert. Verschiedene Zeitebenen im Ablauf des Geschehens sind hier zusammengesetzt und lassen nun in ihrer Kombination neue oder gar gegenteilige Aussagen über das Ereignis entstehen. Gleichzeitig wird eine authentische Atmosphäre suggeriert, die durch eine journalistisch-dokumentarische Ästhetik gefestigt wird. Aber nichts in diesen Bildern ist so, wie es scheint.

Oder anders gesagt: Sie sehen die Imitation einer Fotografie

Aber wie komme ich darauf? Was macht den Kern der Veränderung aus? Und wie wirkt sich das auf unsere Wahrnehmung, wie Fotojournalismus oder Dokumentarfotografie rezipiert wird, aus? Und welche zukünftigen Bilder werden aus der veränderten Wahrnehmung heraus entstehen?"

Der Textteil besteht aus zwei Annäherungen an die zukünftige »Fotografie«.

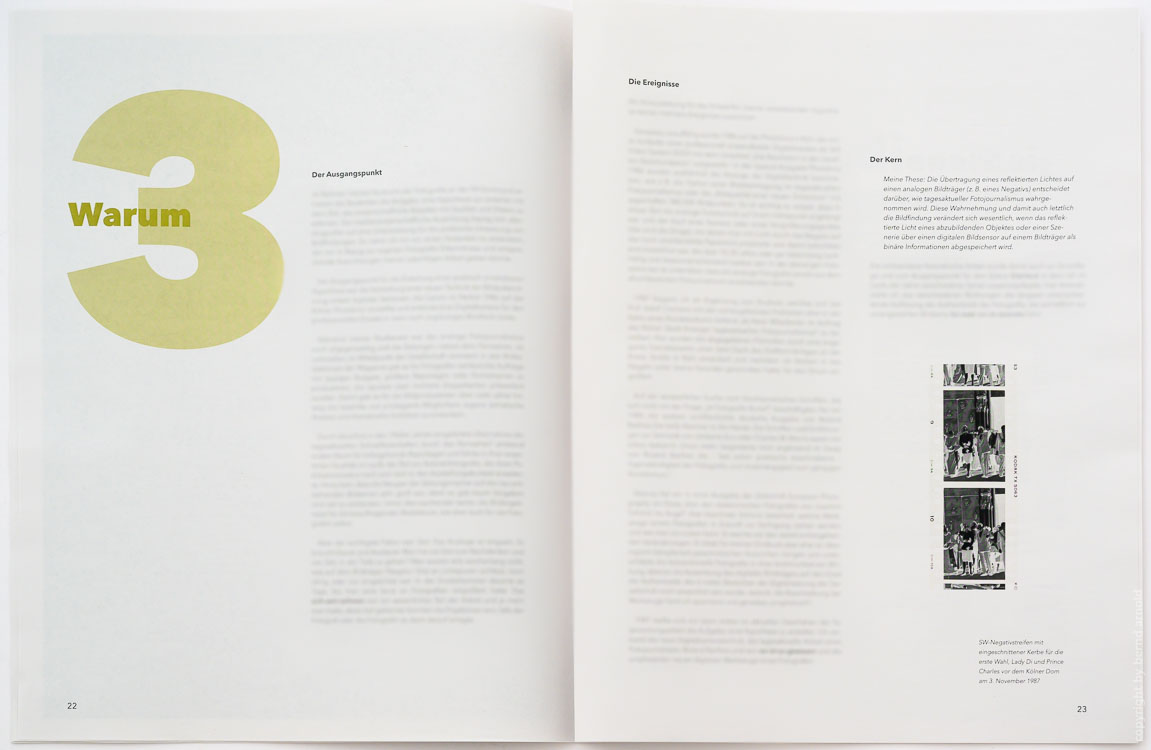

Im ersten Teil ist der Gedanke einer Imitation von Fotografie im Rahmen meiner Studienarbeit von 1988 vorgedacht und es wird die prinzipielle Arbeitsweise einer Computer- oder KI-generierten »Bildgebung« umschrieben. Weiter wird darin ausgeführt, welche zentrale Auswirkung der Wechsel des Bildträgers vom Analogen zum Digitalen für die Wahrnehmung von Dokumentarfotografie und Fotojournalismus haben wird und wie in der Folge „Der neue Fotograf“ seine Arbeit machen wird.

Im zweiten Teil beschreibe ich, wie sich rückblickend die Fotografie in den letzten 30 Jahren verändert hat, wie sich die Produktionsbedingungen von Dokumentarfotografie und Fotojournalismus bereits verändert haben und in der Folge die Wahrnehmung der Authentizität beeinflusst. Die Bildserie »So habe ich es gesehen« zeigt auf, welche Zukunft sich an neuen Bildern (Dichografien), ob sie nun Computer- oder KI-generiert sind, am Horizont abbilden könnte…

Nachtrag April 2023

Dichografie ist eine Imitation von Fotografie. In einer Dichografie wird mit verschobenen, ausgetauschten, hinzugefügten oder neu zusammengestellten fotografischen Elementen die Abbildung einer Wirklichkeit simuliert, die durch die Stilmittel der Dokumentarfotografie oder des Fotojournalismus einen hohen Grad an Authentizität imitiert.

Da Fotografie ein weites Feld ist, beziehe ich mich hier auf Fotografie als Zeitkapsel, wie sie beispielsweise in der Dokumentarfotografie oder im Fotojournalismus praktiziert wurde und wird. Um einen möglichst hohen Grad an Authentizität zu erreichen, ist wesentlich, dass die Übertragung und die Fixierung von reflektierten Lichtspuren der Szenerien oder Objekte auf einen Bildträger im späteren Verarbeitungsprozess nicht nachträglich verschoben werden. Wobei auch die subjektive Sicht der Autoren Teil der Authentizität der Zeitkapsel ist.

Der Unterschied einer Dichografie zu einer analog oder analog-tradierten Fotografie als Zeitkapsel entsteht in dem Moment, wenn (a) Bildteile einer gemachten Aufnahme innerhalb des Bildes verschoben werden, (b) andere Bildteile hinzugefügt werden und/oder (c) komplett künstlich generierte Bildelemente zusammengefügt werden.

Die Bildteile können selbst fotografiert, manuell verschoben, hinzugefügt und komplett neu zusammengestellt sein, durch KI kombiniert oder erzeugt werden.

Das Wesentliche einer Dichografie ist, dass die einstmals „festgehaltenen“ Lichtspuren einer realen Szenerie „verschoben“ sind und damit die Eigenschaft als Zeitkapsel verliert, aber dennoch eine Fotografie perfekt imitiert und einen hohen Grad an Authentizität simuliert.

In fiktiven Bild- oder Filmproduktionen sind diese Möglichkeiten nichts Neues. Aber im journalistisch-dokumentarisch-nachrichtlichen Bereich, der für Demokratien wesentlich ist, ergibt sich eine grundlegend neue Situation. Durch neue Technologien der KI, der Bildbearbeitung und den Möglichkeiten der Publikation, die für ALLE günstig und einfach zugänglich sind, macht die Verbreitung von Dichografien massenhaft möglich. Das wird die Wahrnehmung von Fotografien (als Zeitkapsel) verändern.

Die von Günter Anders 1980 beschriebene Bilderflut bekommt heute eine gänzlich andere Wendung, wenn man sie sich als eine Flut von Dichografien vorstellt: „…, weil wir von Bildern vielmehr umstellt, weil wir einem Dauerregen von Bildern ausgesetzt sind. Früher hatte es Bilder in der Welt gegeben, heute gibt es ‚die Welt als Bild‘, richtiger: die Welt als Bild, als Bilderwand, die den Blick pausenlos fängt, pausenlos besetzt, die Welt pausenlos abdeckt.“

Der Begriff Dichografie (aus altgriechisch δίχα dícha, „zweifach, doppelt“) soll einerseits auf die binäre Bildspeicherung und andrerseits auf ein Parallel-Universum imitierter "Wirklichkeitsabbilder" verweisen.

...oder welchen Begriff man auch immer finden mag.